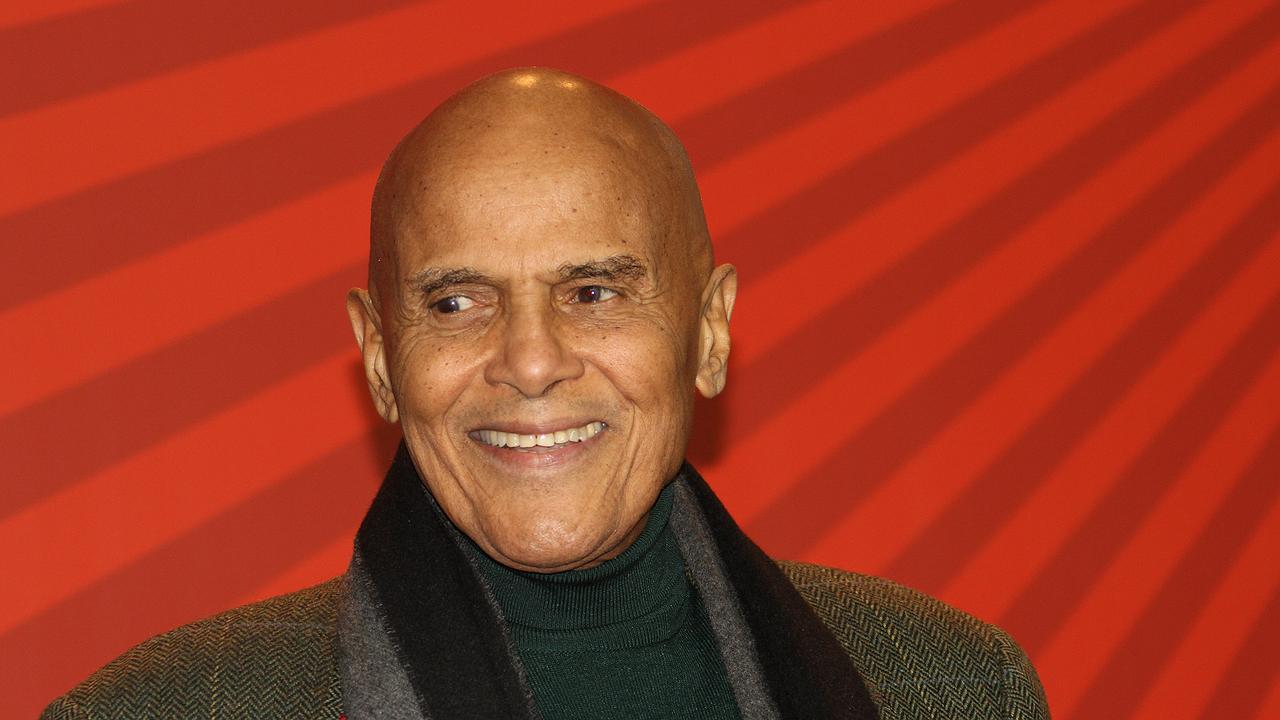

Gestahlfedert: Belafonte Farewell: Goodbye, Mister Tallyman!

Nachruf auf einen großen Künstler, engagierten Bürgerrechtler und gutmeinenden Sozialisten

Nach einem bewegten Leben ist der legendäre Harry Belafonte am 25. April im gesegneten Alter von 96 Jahren verstorben. Die Stationen seiner beispiellosen Karriere kann man mit zwei Mausklicks überall nachlesen, daher spare ich mir die sonst übliche Zusammenfassung zugunsten eines sehr persönlichen Nachrufs.

Mein Vater besaß Anfang der 80er Jahre ein Album mit Belafontes größten Hits, das mit der Zeit quasi schleichend in meinen Besitz übergegangen ist. Oder um bei der Wahrheit zu bleiben: Ich habe es mir unter den Nagel gerissen, kann jedoch zu meiner Verteidigung vorbringen, dass ich noch lange nicht strafmündig war. Mich faszinierten diese fremdartigen, ungewohnten Klänge von hierzulande eher unbekannten Perkussionsinstrumenten, die bei den flotten Nummern einen gleichzeitig treibenden wie lockeren Groove spielten, der mich einfach mitriss. Am meisten fesselte mich jedoch diese Stimme, die sowohl samtweich als auch rau klingen konnte, je nach Stilrichtung des jeweiligen Songs. Und obwohl ich kaum ein Wort vom Text verstand, da meine Englischkenntnisse dafür bei weitem noch nicht ausreichten, geschweige denn für das Kreol- beziehungsweise Pidgin-English, das Belafonte bei einigen Songs einsetzte, „verstand“ ich irgendwie doch, wovon er sang.

Und das ist es, was einen wirklich großen Interpreten ausmacht: Kommunikation jenseits der Sprachbarriere. Gefühle transportieren. Oder wie Placido Domingo es dereinst gegenüber John Denver formulierte: Lautmalerei betreiben. Und das hat Harry Belafonte geschafft. Zumindest bei mir, denn wenn ich im Sommer am Ufer des Rheins entlang radelte und dabei auf meinem Walkman seine Musik hörte, trug sie mich fort in eine andere Welt: Die Auwälder verwandelten sich in Palmen, Vater Rhein wurde zur Südsee, in der Luft lag der Geruch von Kokosmilch, und überall um mich herum waren dunkelhäutige Menschen in bunter Kleidung, die entweder ausgelassen sangen und tanzten oder ihrer harten Arbeit nachgingen, je nachdem, was der Song gerade beschrieb. In Zeiten, als man noch nicht im Internet Fotos von jedem beliebigen Ort dieser Erde abrufen konnte, zauberte Belafontes Musik lebendige, plastische Bilder der Karibik in meine Vorstellung und ließ mich im Fernweh schwelgen.

Bitte nehmen Sie sich kurz die fünf Minuten Zeit, meine geschätzten Leser, die unten verlinkte Live-Version von „Jamaica Farewell“ anzuhören. Am besten, wenn möglich, über Kopfhörer oder eine gute Anlage. Die Aufnahme stammt aus einem Benefiz-Konzert, das Belafonte im April 1959 in der New Yorker Carnegie Hall gab, in Anwesenheit seiner engen Freundin Eleonore Roosevelt, die ihm bei seinem Kampf gegen den (damals noch echten und institutionellen) Rassismus zur Seite stand. Die klangliche Brillanz dieses Mitschnitts (das gesamte Album aus der seinerzeit neuen „Living Stereo“-Serie von RCA ist ein Meilenstein und absolut empfehlenswert) ist atemberaubend, besonders für den damaligen Stand der Technik. Obwohl exakt 64 Jahre alt, klingt die Aufnahme so klar, frisch und lebendig, als stünde Belafonte gerade jetzt hier im Raum und sänge einem direkt ins Ohr. Sein Timing, sein Feeling, seine Phrasierung – derartiges kann man heute mit der Lupe suchen. Ein kleines Meisterwerk. Und man spürt, wovon er singt, auch wenn man den Text nicht versteht oder gar nicht explizit auf ihn achtet. Verzeihen Sie mir den abgedroschenen Ausdruck, aber das ist Gänsehaut pur.

So ehrlich und leidenschaftlich wie sein Gesang, war auch Belafontes lebenslanges Engagement für die Armen, Schwachen und Unterdrückten. Leider war er dabei an entscheidender Stelle auf dem falschen Dampfer unterwegs, weil er – wie viele andere gutmeinende Linke ohne ökonomisches Grundverständnis – tatsächlich daran glaubte, dass der Sozialismus Armut, Not und Elend beseitigen könne, wenn man ihn bloß richtig umsetzt. Dabei hätte ihm durch einen klaren Blick auf seine eigene Karriere eigentlich ein Licht aufgehen müssen, hatte er diese doch der Marktwirtschaft zu verdanken, in der man durch Talent, Zielstrebigkeit und harte Arbeit äußerst erfolgreich werden kann, wenn man möglichst vielen Menschen dient, indem man ihnen etwas gibt, wofür sie gerne freiwillig bezahlen, weil es für sie einen Wert hat, weil es ihr Leben schöner macht. Was auf seine Musik offensichtlich zutraf. Der Sozialismus hat jedenfalls keinen Harry Belafonte hervorgebracht, keinen Frank Sinatra, keinen Elvis Presley, keine Beatles und keinen Michael Jackson.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die vornehmlich profitorientierte, also „böse kapitalistische“ Unterhaltungsbranche seit den 50er Jahren durch die Vermarktung der Populärmusik, die die Einflüsse von schwarzen und weißen Musikern zunehmend verschmelzen ließ, als reinen Nebeneffekt mehr zur Überwindung von Ressentiments und Rassenschranken beigetragen hat als alle politischen Sonntagsreden.

Im Januar 2006 pries Belafonte bei einem Besuch in Venezuela den sozialistischen Präsidenten Hugo Chávez. Führende Linke bliesen damals ins selbe Horn, weltweit, auch in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt lief da augenscheinlich auch noch alles super, so wie immer am Anfang, wenn der zuvor erarbeitete Kapitalstock „sozial gerecht“ umverteilt wird und diejenigen, zu deren Lasten das ging, nicht mehr zu Wort kommen. Die Stunde der Wahrheit schlägt immer erst dann, wenn dieser Kapitalstock aufgezehrt ist. Hier sei an den wunderbar zutreffenden alten Witz erinnert: „Was passiert, wenn Sozialisten die Sahara übernehmen? Erst mal lange Zeit gar nichts, und dann wird plötzlich der Sand knapp.“

Ich fürchte, dass Harry Belafonte das – für Menschen mit ökonomischem Grundverständnis voraussehbare – krachende Scheitern des venezolanischen Sozialismus am Ende mal wieder auf die „falsche Umsetzung“ geschoben hat. Vielleicht werden ihn nun Ludwig von Mises und Roland Baader im Himmel über seinen Irrtum aufklären, und Karl Marx wird ihnen sicher nicht dazwischenreden können, denn der schmort in der ewigen Arschhölle.

Danke, Mr. Belafonte, für die vielen schönen Stunden mit Ihrer Musik.

Harry Belafonte – Jamaica Farewell (Live in der New Yorker Carnegie Hall im April 1959)

Kommentare

Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.