Religion und Gesellschaft 3: Wie brutal ist der Monotheismus?

Erste Annäherung an das Problem der Theodizee

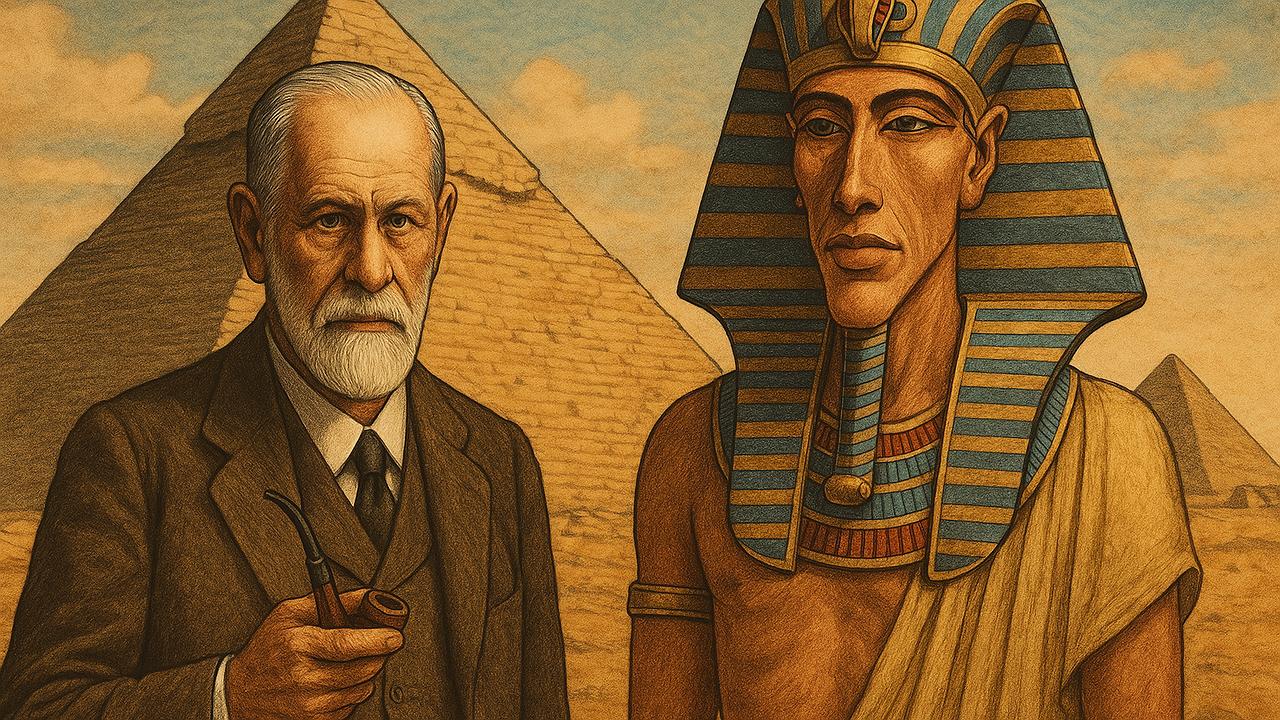

In dem Kulturraum, den man ziemlich geschichts- und sinnwidrig das christlich-jüdische Abendland zu nennen pflegt, war es ein allgemein anerkanntes Werturteil, der Monotheismus sei gegenüber dem Polytheismus ein Fortschritt; auch atheistische Denker teilten es. Aus der Vielzahl der Kronzeugen greife ich zwei heraus, den britischen Historiker der Aufklärung Edward Gibbon (1737–1794) und den österreichischen Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud (1856–1939).

Edward Gibbons Hauptwerk ist eine sechsbändige „Geschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Imperiums“. Die römische Kultur (die auch Freud als eine besondere Errungenschaft preist) zerbröselt unter den Hammerschlägen der Barbarei. Dabei sind die Vandalen und Ostgoten Christen wie – zu jener Zeit – die Römer, allerdings die einen Arianer (Jesus ist Gottes Sohn und verschieden von ihm) und die anderen Trinitarier (Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist sind eine mit sich identische Person). Ohne die Verachtung, die das unter Kaiser Theodosius I. und dem Bischof von Mailand Ambrosius (dem ersten römischen Beamten auf einem Bischofsstuhl) 380 zur Staatsreligion gemachte Christentum gegen die römische Kultur setzt, wäre sie von außen nicht besiegbar gewesen, analysiert Gibbon. Verwüstung, Sektierertum und wirtschaftliche Katastrophen folgen dem Zusammenbruch. Rom wird zur Geisterstadt.

Dennoch: Die römische Kultur mit ihrem Militarismus und Imperialismus, mit ihren Gladiatorenspielen, mit ihrer Willkür, ihrem Protz und ihren Exzessen von Kaiser und Elite erheischt allenthalben ein Unbehagen in dieser Kultur und nicht deren ungeteilte Unterstützung und Bewahrung. Gibbons Geschichte erstreckt sich bis zur Einnahme Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 und behandelt somit auch den Aufstieg des Islams. Er beschreibt Mohammed als aufgeklärten, rationalen und fortschrittlichen Monotheisten; wobei er merkwürdigerweise den römischen Polytheismus nicht als rückschrittlich und antirational geißelt. Und hier wird es spannend, weil Gibbon ein Eigenwiderspruch unterlief: Das (monotheistische) Christentum beschuldigte er, die (polytheistische) Weltmacht Rom zu Fall gebracht zu haben, ohne hier einen Fortschritt hin zum Monotheismus zu verzeichnen, während er den Islam für den Monotheismus lobt, der konsequenter sei als derjenige des (trinitarischen) Christentums. Die Entwicklung des Islams zum heutigen Islamismus zeigt deutlich, dass Monotheismus nicht gegen religiösen Wahn wappnet.

In seinem Spätwerk „Der Mann Moses und die monotheistische Religion“ bezeichnete Sigmund Freud den (jüdischen) Monotheismus als großen Fortschritt gegenüber der polytheistischen Barbarei der Römer; ja, er beschuldigte die römischen Christen sogar, unter einer dünnen Tünche des Monotheismus in Wahrheit den Polytheismus weitergeführt zu haben. Zugleich gab Freud unumwunden zu, dass mit dem Monotheismus des ägyptischen Pharao Echnaton, dem ersten (aber kurzlebigen) geschichtlich bekannten Monotheismus, unvermeidlich die religiöse Intoleranz geboren worden sei. Für mich hört sich das nicht nach einem zu feiernden Fortschritt an, vielmehr nach einer schlechten Entwicklung.

Andererseits stimmt es auch nicht, dass der Polytheismus inhärent tolerant sei. Der römische Polytheismus duldete eine Vielzahl religiöser Bekenntnisse, sofern sie den Staats- und Kriegsgöttern und dem deifizierten Kaiser huldigten. Nur die Juden hatten lange Zeit eine Ausnahmeregelung, die freilich nicht alle Kaiser für verbindlich hielten. Die Ausnahmeregelung war an die Bedingung geknüpft, dass die Juden keine Mission betreiben und keine Mitglieder über die Volksangehörigen hinaus aufnehmen. Die Volksangehörigkeit wurde mittels der Mutter definiert, weil die Römer die biologische Vaterschaft für stets ungewiss erklärten. Für die Christen, die einen starken Missionsdrang hatten, galt die Ausnahmeregelung nicht, und sie wurden grausam verfolgt. Auch die Manichäer (eine sogenannte gnostische Vermischung aus Judentum, Christentum und asiatischen Kulten) traf der Bannstrahl des Kaisers.

Der erste buddhistische Herrscher Ashoka (303–232 v. Chr.) duldete die unter dem Kunstbegriff Hinduismus zusammengefassten Bekenntnisse der Mehrheitsbevölkerung, verfolgte aber religiöse Minderheiten. (Ist der Buddhismus mono- oder polytheistisch?) Die Zunahme des heutigen Hindu-Extremismus ist ebenfalls keine Werbung für die angebliche Friedfertigkeit des Polytheismus.

Zugegebenermaßen findet sich auch in polytheistischen Bekenntnissen, oft sogar in sogenannten animistischen Religionen, der Verweis auf einen einzigen ursprünglichen Schöpfer oder ein schöpferisches Urprinzip. Es scheint eine dem menschlichen Denken angeborene Tendenz zu sein, für alles eine Ursache anzunehmen; und folgt man der Kette der Ursachen, muss man bei einer einzigen Ursache als Ausgangspunkt landen. Immanuel Kant (1724–1804) hielt das jedenfalls für eine notwendige Denkstruktur (von der aus man allerdings logisch gesehen nicht darauf schließen könne, dass es einen solchen Schöpfer tatsächlich gibt). Diese logische Erfordernis birgt jedoch ein moralisches Problem. Dem Schöpfer muss entweder ein Fehler unterlaufen sein, um erklären zu können, warum das Böse in der Welt ist (und als fehlbarer Schöpfer wäre er nicht allmächtig), oder aber er muss mit der Schöpfung des Bösen ein Ziel verfolgt haben (und damit wäre er nicht allgütig). Das Problem der Theodizee, also eines (möglichen) Sinns im Leiden, werde ich in weiteren Folgen der Serie näher beleuchten.

Zu den wenigen konsequent dualistischen Religionen (das heißt Religionen, die gleich starke gute wie böse Ursprungsprinzipien annehmen) gehört der Manichäismus, der sich seit dem dritten Jahrhundert vom weströmischen bis ins chinesische Reich verbreitete. Im Jahr 762 wurde er bei den Uiguren für einige Zeit zur Staatsreligion. Der Manichäismus, der auf den persischen Religionsgründer Mani (216–276) zurückgeht, vereinigte viele religiöse Strömungen, darunter den dualistischen Zoroastrismus (heutige Überreste von dieser einst weit verbreiteten Religion finden sich bei den indischen Parsen), aber auch das Christentum; es zeigte sich jedoch, dass er ebenfalls für den Buddhismus und andere asiatische Religionen anschlussfähig war. Er nahm (wie Zarathustra) zwei ursprüngliche Schöpfungsprinzipien an: der böse Schöpfer ist für die Körperwelt verantwortlich, der gute Schöpfer für eine ideale Geisteswelt. Wie mächtig diese Idee ist, zeigt sich daran, dass sie den Weg in die Theologie des Apostels Paulus fand, so wenn er das „sündige Fleisch“ geißelte. Frühe christliche Philosophen wie Augustinus (354–430) sahen im Manichäismus den Hauptfeind. Einen ähnlichen Dualismus in der Schöpfung wie die Manichäer bekannten die Katharer (auch Albigenser genannt) im westeuropäischen Mittelalter. Sie waren enger ans Christentum gebunden als die Manichäer und verbreiteten sich ab dem zwölften Jahrhundert, bis sie zum Ende des 13. Jahrhunderts von der Amtskirche mittels brutaler Verfolgung fast vollständig ausgerottet worden waren. Die osteuropäische Entsprechung der Katharer waren die Bogomilen.

Für die dualistischen Ansätze kehrt sich unter der Hand das Kräfteverhältnis um: Das böse Prinzip muss als zumindest vorübergehend siegreich dargestellt werden. Nur wenige Auserwählte haben Zugang zum Guten: Nicht der gute Gott ist stark, sondern der Mensch muss es sein, angesichts der Stärke des bösen Gottes trotzdem am Guten festzuhalten. Aufgrund der extremen Körperfeindlichkeit des Dualismus ergibt sich tendenziell auch eine Feindschaft gegen jedwede Gesellschaft und deren Zukunft. Von den Katharern ist überliefert, dass sie das Gebären eines Kindes für eine ebenso große Sünde hielten wie das Töten eines Menschen. So sehr die Verfolgung und Ausrottung der Dualisten zu verurteilen ist, so wenig präsentieren sie eine zukunftsweisende und menschliche Alternative zum Terror der dominanten Religionen.

Alles in allem betrachtet, macht es hinsichtlich der Frage nach religiösem Terror keinen Unterschied, ob eine Religion mono- oder polytheistisch ist. Für diese Frage ist entscheidend, in welchem Verhältnis die Religion zur weltlichen Herrschaft steht. Sobald eine Religion behauptet, Ungläubige unter ihre Knute beugen, Abweichler und Abtrünnige strafen zu dürfen, stellt sie einen unmittelbaren weltlichen Herrschaftsanspruch und hört auf, Religion zu sein. Denn Glauben und Zwang schließen einander grundsätzlich aus. Unter Zwang kann man einen Menschen dazu bringen, bestimmte Töne von sich zu geben; man kann ihn nicht dazu bringen, an etwas zu glauben. In diesem Sinne ist Religion unverfügbar und der Widerstand gegen jede Form von Herrschaft. Religionen, die sich an die weltliche Macht wenden, um sich durchzusetzen, oder die der weltlichen Macht ihren Segen versprechen (im Gegenzug zum Erhalt von Privilegien), kreieren Monster.

Kommentare

Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.