Krieg und Frieden – Teil 11: Terror als Spektakel

Was mich der Dauerkrieg um Israel lehrte

Eine neue Form der Kriegsführung etablierte sich in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, eine Form militärischer Aktionen, die vor allem mit der Wirkung auf die Weltöffentlichkeit spielt, genannt Terrorismus. Kriegsführung hatte schon immer auch propagandistische Aspekte und gewisse militärische Aktionen beabsichtigten mehr eine psychologische Wirkung – etwa die Demoralisierung der gegnerischen Truppen oder Zivilbevölkerung –, als dass sie einem konkreten strategischen oder taktischen Ziel dienten. Attentate richteten sich gegen Personen der Machthaber, die die Attentäter tatsächlich für todeswürdig hielten und beseitigen wollten, etwa Monarchen. Staatsterror wurde eingesetzt, um im eigenen Land die Opposition zu unterdrücken und auszulöschen. Der Terrorismus ab den 1960er Jahren geht anders vor und ist vor allem mit dem Konflikt um Israel verknüpft, obwohl es ein ähnliches Vorgehen in Lateinamerika, Asien und Europa gab.

Die ersten großangelegten Terroraktionen, die die Weltöffentlichkeit erschütterten, bestanden in Flugzeugentführungen und in der gezielten Ermordung jüdischer, manchmal darüber hinaus beliebiger anderer Menschen. Bei Geiselnahmen gab es zwar zum Teil auch politische Forderungen, meist aber so überzogen, dass es unwahrscheinlich war, dass sie erfüllt wurden. Manchmal richteten die Forderungen sich auch an Staaten oder Organisationen, die die Forderungen gar nicht erfüllen konnten. Oft ging es schlicht um die Ausführung der Morde, so etwa beim Attentat auf die israelische Olympia-Mannschaft in München 1972. Dies hat sich nicht geändert bis zum Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Was sich geändert hat, ist die ideologische Ausrichtung. Bis in die 1980er Jahre hinein, genauer gesagt bis zum Zusammenbruch der UdSSR, hatte der palästinensisch-arabische Terrorismus ein säkular-sozialistisches, noch kein islamistisches Mäntelchen.

Alle diese Aktionen hatten kein konkretes militärisches Ziel beziehungsweise waren nicht dazu geeignet, die vorgeschobenen Ziele zu realisieren. Vielmehr bestand die Absicht darin, den israelischen Staat zu einer Reaktion zu veranlassen, die die Weltöffentlichkeit empört. Es wird von Überreaktion oder Exzessgewalt gesprochen. Und in der Tat erschrecken die Bilder, die die Opfer und die Verheerungen zeigen genauso wie die der ursprünglichen Terroraktionen. Freilich ist sehr wohl die Rückfrage erlaubt, was eine angemessene oder moralisch akzeptable Form der Reaktion wäre. Wenn man als moralischen Maßstab formuliert, keiner dürfe alle Mittel der Gewalt ausschöpfen, um sein Ziel zu erreichen, muss dieser Maßstab für die Organisationen und Staaten, die behaupten, das Interesse der Palästinenser zu vertreten, in gleicher Weise gelten: Auch sie dürften nicht handeln, wie sie handeln.

An dieser Stelle wird dann auf eine andere Ebene der moralischen Argumentation umgeschaltet, nämlich dass die Palästinenser die Opfer und die Verfolgten seien, die alle Mittel der Gewalt ausschöpfen dürften, um sich zu wehren, während den Verfolgern und Tätern moralisch die Hände gebunden seien. Hier sind wir wieder bei dem Problem des gerechten Kriegs (siehe Teil 6 dieser Serie). Wenn das moralische Recht so eindeutig verteilt ist, hat die Aussage, der israelische Staat würde überreagieren, keinen Sinn; die Moral würde dann aussagen, dass er gar nicht reagieren und sich verteidigen dürfte, sondern sang- und klanglos verschwinden müsste. Freilich sagt dies kaum einer in dieser Form, denn man kann sich unschwer ausmalen, was mit den jüdischen Menschen in Israel in einem solchen Falle geschehen würde. Außerdem würden die palästinensischen Menschen sicherlich nicht in Frieden und Freiheit leben, wenn einer derjenigen Protostaaten, die jetzt den Terror ausüben, zu ihren legalen Herren werden würde. Der Imperativ, man dürfe den Opfern und Verfolgten keine Vorschriften darüber machen, wie sie sich wehren – zuletzt habe ich ihn bei dem jüdischen Soziologen und Sympathisanten palästinensischer Freischärler, Uri Gordon, gelesen –, ist seinerseits hochgradig unmoralisch. Wie falsch er ist, habe ich in der Diskussion rund um den Vietnamkrieg im Teil 9 der Serie gezeigt: Selbst erfahrenes Unrecht ist keine Rechtfertigung, selbst Unrecht zu tun. Dies gilt für die Rechtfertigung des mit Hinweis auf die Erfahrung des Holocausts vom jüdischen Staat begangenen Unrechts ebenso wie für die Rechtfertigung des Unrechts, das palästinensische Protostaaten mit Hinweis auf Erfahrung des Unrechts begehen, das arabische Menschen bei der Gründung des Staats Israel erlitten haben.

Die Bedingung des zwischenstaatlichen Friedens sei, so hatte Immanuel Kant statuiert, die unbedingte Anerkennung der aktuellen Staatsgrenzen (siehe Teil 1 dieser Serie). Sie ist nicht leicht zu ertragen, diese Bedingung, wenn es sich bei den aktuellen Staatsgrenzen um solche handelt, die man für unrecht hält. Aber dennoch ist die Bedingung universell gültig. Wer sie in einem Fall nicht anerkennt, votiert für Krieg. Basta. Es gibt keine dritte Möglichkeit (außer es tritt der unwahrscheinliche Fall ein, dass ein Staat freiwillig einen Teil seines Hoheitsgebiets herausrückt). Eine unbequeme Analogie zur Rechtfertigung des palästinensischen Terrors mit Hinweis auf die Erfahrung des Unrechts wäre etwa, dass eine schlesische Befreiungsfront wahllos polnische Menschen ermordet, um Schlesien wiederzugewinnen. Richtig, Schlesien ging an Polen, weil Stalin Polen auf der Landkarte verrückt hatte, um der UdSSR einen Teil von Polen zuzuschlagen. Und dies wiederum war ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Aber, wie gesagt, wenn die Erfahrung von Unrecht dazu berechtigt, Unrecht zu tun, dann hatte Stalin ebenso recht, wie es eine schlesische Befreiungsfront hätte. Oder die Erfahrung von Unrecht berechtigt nicht dazu, Unrecht zu tun, dann hätte die schlesische Befreiungsfront ebenso unrecht, wie es Stalin hatte.

Kriege werden allerdings niemals wirklich um der Moral willen geführt, sondern es geht um Macht und Geld. Die palästinensischen Protostaaten haben sich niemals für das Wohl der Palästinenser eingesetzt, sie kämpfen nicht für die Befreiung, auch nicht dafür, erfahrenes Unrecht auszugleichen, sondern für die Optimierung ihrer Einnahmen. Der Clan von Jassir Arafat (1929–2004), dem Erfinder des palästinensischen Terrors und Friedensnobelpreisträger, hat sich am Terror auf ungeheure Weise bereichert. Wie alle anderen Kleinkriege nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch der Dauerkonflikt um Israel nicht wirklich regional. Von Beginn an mischten die Groß- und Supermächte mit und sie tun es heute nach wie vor.

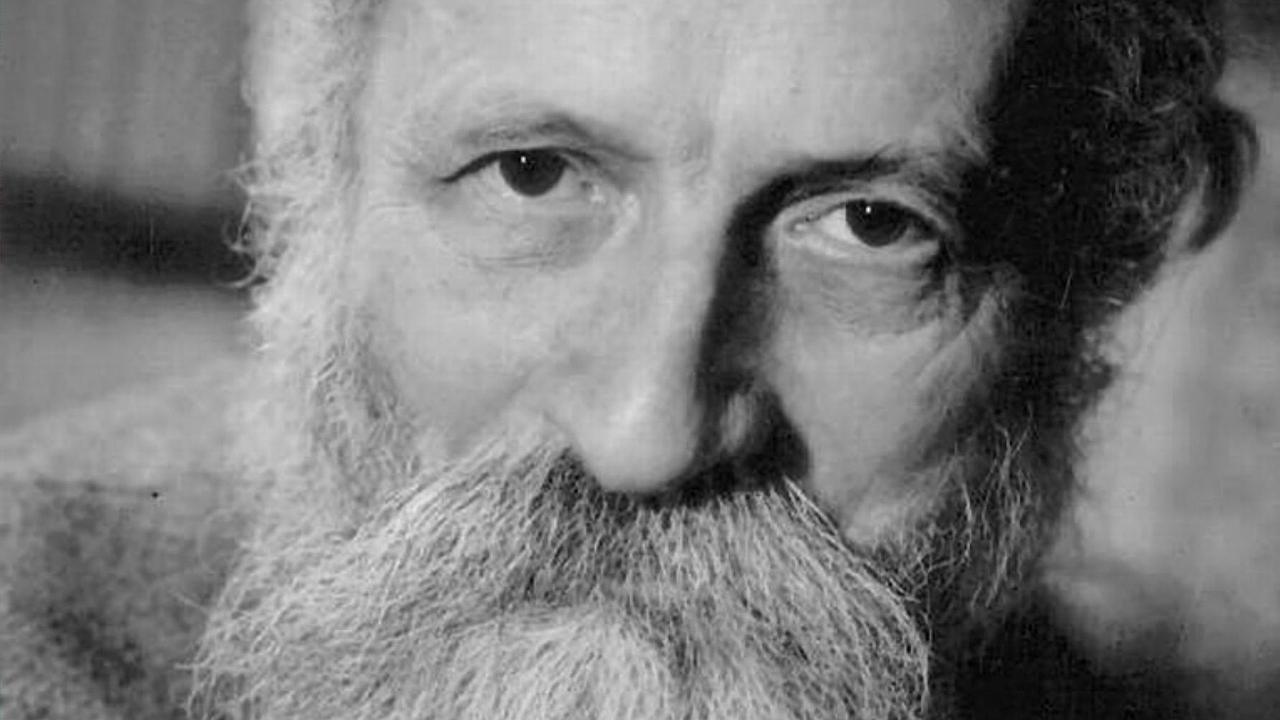

Schauen wir auf die Gründungszeit Israels, eröffnet sich allerdings in der Tat eine Alternative. Neben dem bedauerlicherweise siegreichen etatistischen Zionismus gab es noch den anarchistischen Zionismus, dessen hervorragendster Repräsentant der deutsche Religionswissenschaftler und Anarchist Martin Buber (1878–1965) war. Er strebte eine nicht-staatliche Formierung des jüdischen Lebens unter Achtung des Eigentums der arabischen Bevölkerung in Palästina an. Deren Vertreibung und Enteignung lehnte er auch nach erfolgter Gründung des Staats Israel ab. Diese Gründung im Jahr 1947 ist die zeitlich letzte Niederlage des klassischen Anarchismus.

Martin Buber verließ 1938 das nationalsozialistische deutsche Staatsgebiet und wanderte, wie er selbst formulierte, nach Jerusalem ein. Buber war Religionsphilosoph, Bewahrer und Erneuerer des Chassidismus, Zionist und Sozialist. Er vertrat dabei einen dezidiert freiheitlichen, anarchistischen Sozialismus. Sein Ziel bestand nicht in der Gründung eines religiös-exklusiven Staates Israel. Auch nach der Gründung Israels trat er für ein kooperatives Zusammenleben von Juden und Palästinensern ein. Die staatlich orientierten selbsternannten Vertreter beider Seiten bekämpften Buber, denn gerade in einer für einen Staat prekären Situation ist Konflikt und Krieg ein Mittel zur inneren Stabilisierung: Der Angriff von außen eint und etabliert einen Solidaritätszwang.

Dennoch empfahl Buber am Ende seines politischen Manifests „Pfade in Utopia“ noch in der deutschen Fassung 1950 dem Staat Israel als sozialistisches Leitbild, Moskau entgegengesetzt, einen Staat, der soziale Experimente ermögliche und, obwohl sozialistisch orientiert, auch die Freiheit des Einzelnen respektiere. Dass ein Sozialismus weltweit komme, stand für Buber fest. Es gehe aber, schreibt er, „um die Entscheidung über die Grundlage: Restrukturierung der Gesellschaft als Bund der Bünde oder Resorption der amorphen Gesellschaft durch den Staat. Solange Russland nicht selber eine wesenhafte innere Umgestaltung erfahren hat, haben wir den einen der beiden Pole des Sozialismus, zwischen denen dann die Wahl zu treffen ist, mit dem gewaltigen Namen Moskaus zu bezeichnen. Den anderen Pol wage ich trotz allem ,Jerusalem‘ zu nennen.“

„Trotz allem“ hieß: Schon zu der Zeit wurden, gegen Bubers Willen und gegen das ganze Engagement, das ihm zur Verfügung stand, die Palästinenser aus dem Territorium des Staats Israel zunehmend ausgeschlossen. In einem Brief an den Vorsitzenden der Knesset vom 7. März 1953 protestierte Buber zum Beispiel gegen die „Beschlagnahmung von Böden arabischer Bürger, die nicht aus Gnade, sondern von Rechts wegen in Israel ansässig sind (keine Flüchtlinge). Es ist uns unverständlich, dass sich unter den jüdischen Knessetabgeordneten kaum einer gefunden hat, der seine Stimme gegen ein Gesetz erhoben hätte, welches eine gesetzliche Billigung für Maßnahmen und Aktionen gäbe, in denen jeder einzelne Knessetabgeordnete ein himmelschreiendes Unrecht sähe, geschähe dies seinem Eigentum oder dem Eigentum eines Juden.“ Bubers Artikel, Essays, Briefe, Interviews, Aufrufe im Umfeld der Staatsgründung Israels wurden 1993 gesammelt und unter dem vielsagenden Titel „Ein Land und zwei Völker“ veröffentlicht. Zu keinem Zeitpunkt ging es Buber darum, das Existenzrecht der Juden in Palästina zu bestreiten oder gegen Juden gerichtete terroristische Akte gutzuheißen. Aber die vereinfachende Behauptung, jede Kritik am Tun der israelischen Staatsführung sei per se antisemitisch, ist auf den Zionisten Buber nicht anzuwenden. An der aktuellen Parole, Produkte aus Israel zu boykottieren, ist nicht auszusetzen, dass mit ihr Kritik am Staat Israel geübt werden soll, sondern dass dazu aufgefordert wird, Menschen zu schädigen, deren Beteiligung an dem durch den Staat Israel eventuell begangenen Unrecht gar nicht festgestellt werden kann – außer man geht von der kollektivistischen Annahme aus, jeder sei mitschuldig an den Handlungen einer Regierung, wenn er auf demjenigen Territorium lebt und arbeitet, das der Staat beansprucht.

Das Zitat unterstreicht auch die Ehrlichkeit, mit der Buber seinen (religiösen) Sozialismus als einen freiwilligen dachte. Sozialismus entstehe nicht aus Verneinung des Eigentums und dessen Enteignung, sondern aus freiwilliger Zusammenlegung von Eigentum. So hatte er es Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinem Freund Gustav Landauer konzipiert. Landauer war ebenfalls Zionist und Anarchist. Er wurde bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 von Freikorpstruppen ermordet.

Die Geschichtsschreibung tendiert dazu, Verlierer als unwesentlich abzutun. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, und exakt zu sagen, ob ein Verlierer überhaupt eine Chance gehabt hat, ist kaum möglich. Wohl aber lässt sich sagen, dass die Ideen Bubers auch eine aktuelle Möglichkeit darstellen würden. Der kriegerische Etatismus wird durchmarschieren oder, wenn er gestoppt werden kann, wird man Buber, wenn auch verspätet, als einen der großen Vorkämpfer für Menschlichkeit und Freiwilligkeit dereinst Denkmäler auf allen Plätzen setzen.

Der Einwand, mit einer Null-Staaten-Lösung würde die Seite, die sie als Erstes anstrebt, ein Risiko eingehen, ist scheinheilig. Denn welches Risiko ist größer als das des Kriegs?

Kommentare

Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.