Krieg und Frieden – Teil 20: Krieg als Massenselbstmord

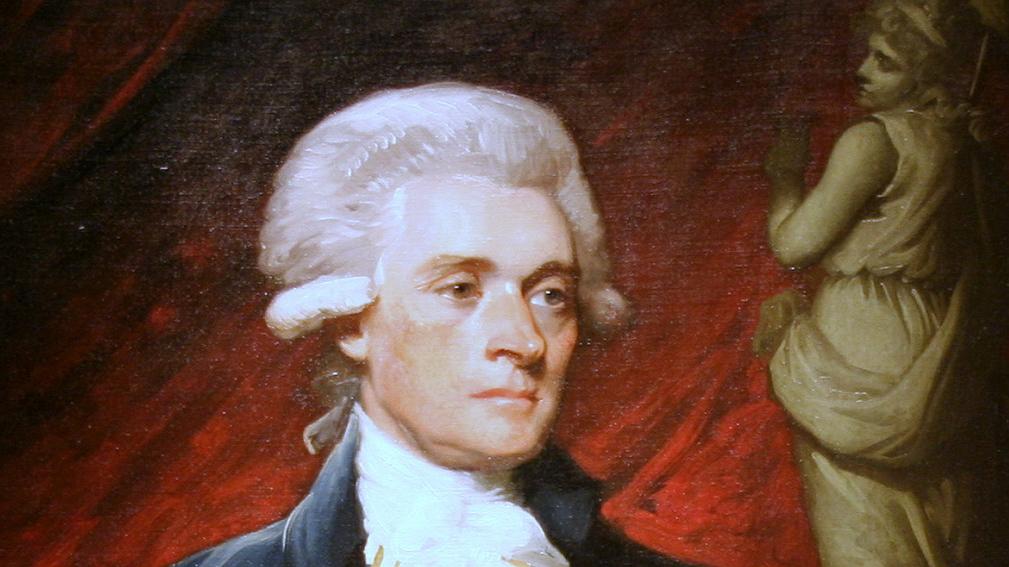

Paul Goodman

Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war in der amerikanischen politischen Öffentlichkeit das Gefühl vorherrschend, dass die USA sich auf keinen Fall in einen weiteren Weltkrieg verwickeln lassen sollten. Der Erste Weltkrieg hatte mit einem Friedensvertrag geendet, von dem der politisch bewusste Teil der amerikanischen Öffentlichkeit annahm, dass er die deutschen Verlierer auf eine Weise, die einen nächsten Krieg unausweichlich mache, demütige. Die Mission der USA im Ersten Weltkrieg, an die viele Amerikaner glaubten, hatte gelautet, beim Beendigen aller möglichen zukünftigen Kriege mitzuhelfen. Diese Mission war gescheitert. Eine breite Öffentlichkeit wollte nun nicht mehr, dass die USA als eine Art Weltpolizist fungieren sollten.

Politisch wurde diese Strömung als „Isolationismus“ bezeichnet – sinnwidrig, weil es den Isolationisten nicht darum ging, die USA zu isolieren, sondern vielmehr im Gegenteil darum, eine friedliche Koexistenz mit allen Völkern zu erreichen. Die Historiker unter den Isolationisten begründeten den Revisionismus, das heißt, sie versuchten, das offiziell gezeichnete Bild zu revidieren, Deutschland sei der einzige Kriegsschuldige und Kriegstreiber gewesen. Hiergegen stellten sie die Analyse eines Beziehungsgeflechts von sich wechselseitig ausschließenden Interessen der Staaten, die auf einen Krieg hinausliefen.

Der Isolationismus umfasste eine große Bandbreite an politischen Standpunkten von Konservativen, die an den ursprünglichen Idealen der Jefferson’schen Republik festhielten, von klassischen Liberalen, Anarchisten, Sozialisten, Pazifisten und Kommunisten. Nach dem Überfall von Nazi-Deutschland auf die UdSSR verließen die Kommunisten die isolationistische Koalition; ja sogar die Trotzkisten sahen nun die Alliierten als das „kleinere Übel“, obwohl Stalin ihren Helden Trotzki im mexikanischen Exil ermorden ließ. Nach dem Überfall des feudalistischen japanischen Kaiserreichs auf die in Pearl Harbor stationierte Seeflotte der USA schlossen sich die meisten amerikanischen Patrioten der bellizistischen Politik von Franklin D. Roosevelt an, und es blieb ein vergleichsweise kleiner Haufen von Isolationisten übrig.

Ein Exkurs zum umgekehrten Fall. Der Historiker Charles Beard (1874–1948) war ein braver Sozialdemokrat (gemäß europäischer Nomenklatur) und Anhänger von Roosevelt gewesen, aber auch ein Revisionist. Er kritisierte das Agieren der USA im Ersten Weltkrieg. Die amerikanische Verfassung interpretierte er nicht als den Ausdruck von liberalem Idealismus, sondern als eine Schnittmenge ökonomischer Interessen. Die zunehmend bellizistische Orientierung Roosevelts entfremdete ihn von dessen Politik, und unter dem Eindruck des Buches „Nationalismus und Kultur“ (1937) des deutschen Anarchosyndikalisten Rudolf Rocker (1873–1958) wandelte er sich zu einem konservativen Anarchisten. Rocker hatte im amerikanischen Exil realisiert, wie nah sich Anarchismus und klassischer Liberalismus ideengeschichtlich (nicht sozialgeschichtlich) gesehen sind.

Die Isolationisten und Revisionisten verblieben, egal, welcher Fraktion sie angehörten, bei ihrer Analyse zumeist im Bereich der politisch-ökonomischen Erklärung von Krieg als Ausdruck unversöhnlicher Herrschaftsinteressen. Eine der Ausnahmen, die eine tiefergehende kulturkritische und psychologische Erklärung des Kriegs versuchten, stellt Paul Goodman (1911–1972) dar.

Paul Goodman war ein Literat mit politisch unbestimmt linken Sympathien und ein Anhänger des Isolationismus. Er schrieb Romane, Kurzgeschichte und Gedichte. Daneben setzte er sich mit Sigmund Freud auseinander; sein Interesse war es aber nicht, Psychoanalytiker zu werden, sondern Freuds Theorien literarisch nutzbar zu machen.

Während Goodman miterlebte, dass die (meisten) anderen Anhänger des Isolationismus nach und nach ins Lager der Bellizisten überschwenkten, entwickelte er sich zum Anarchisten in der spezifisch amerikanischen Form, die an den konsequenten Liberalismus von Thomas Jefferson anknüpfte. Zudem kam er in Kontakt mit den Schriften Wilhelm Reichs (1897–1957), dem Meisterschüler Freuds, der aus dem Kreis um Freud wegen seiner eindeutigen Forderung nach befreiter Sexualität ausgeschlossen worden war. In Deutschland war Reich Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen, die ihn 1933 ausschloss, weil er es sich erlaubt hatte, zu fragen, warum die Nationalsozialisten entgegen der marxistischen Klassenanalyse gewonnen hätten. In der Folgezeit wurde Reich von den Kommunisten als Renegat verfolgt und drangsaliert. Im amerikanischen Exil realisierte auch Reich, dass die ursprünglichen Ideale der Jefferson’schen Republik seinen Vorstellungen einer gesunden Gesellschaft viel näher standen als die kommunistischen Utopien. Er wurde zum Antikommunisten.

Reich knüpfte an Freuds Thesen an, die dieser in „Das Unbehagen in der Gesellschaft“ formuliert hatte (siehe Teil 18 dieser Serie): Die Unterdrückung vitaler individueller Bedürfnisse, die die Gesellschaft von jedem Einzelnen verlange, führe zu dem Wunsch, die engen sozialen Begrenzungen um sich herum kurz und klein zu schlagen. Reich hatte bereits die Analysen vorgelegt, die zeigten, dass die von der Gesellschaft verlangte Unterdrückung der Bedürfnisse sich um die Einzelnen als Charakter- oder Muskelpanzer lege. Man wappnet sich gegen das Überhandnehmen von Emotionen, indem man seine Muskeln habituell verhärtet. So schnürt man die Lebensenergie ab und diese tendiert zum Ausbruch oder Bersten. Der Faschismus, analysierte Reich, siege darum, weil er einerseits den Muskelpanzer aufrechterhält und andererseits einen kollektiven Ausbruch in Gewalt verheißt.

Ende 1944 sollte Goodman zum Kriegsdienst eingezogen werden. Er überlegte, ob er den Dienst antreten oder ob er ihn (unter Inkaufnahme einer eventuell harten Strafe) verweigern solle. Zu diesem Zweck schrieb der Literat seine ersten nicht-literarischen Essays, in denen er Freuds Theorie, gesehen durch die Brille von Reich, nutzte, um zu erklären, warum die Menschen ins Kriegsfieber einstimmen und nicht massenweise aufbegehren.

Bei Reich hatte Goodman gelernt, dass die Aggression, die Freud zwar als ein primäres Bedürfnis neben der Libido ansah, ohne ihr eine klare Funktion zuzuschreiben, lebenswichtig sei, um überhaupt ein Bedürfnis befriedigen zu können. Die Aggression, sagte Reich, ist im Ursprung darauf gerichtet, sich die Umwelt im positiven Sinne anzueignen, ohne dabei andere Menschen zu schädigen. (Das knüpft an Freuds Begriff des „Bemächtigungstriebs“ an, der eng mit der Sexualität verbunden sei.) Erst die gesellschaftlichen Verhältnisse, die es dem Einzelnen unmöglich machen, seine Bedürfnisse zu befriedigen, lasse aus der positiven aggressiven Energie die zerstörerische Aggression werden. Goodman sprach nun zunächst von „natürlicher Gewalt“, der die „unnatürliche Gewalt“ des Kriegs entgegenstehe. Später, unter dem Einfluss der Zusammenarbeit mit Laura und Fritz Perls, übernahm er deren Terminologie und sprach von Aggression im positiven Sinne gegenüber einer neurotischen, zerstörerischen Aggression im Krieg: Krieg sei „Massenselbstmord ohne Schuldgefühle“, schrieb er 1951 in dem Buch „Gestalt Therapy“, das er im Auftrag von Fritz Perls verfasste.

Mit dieser Theorie modifizierte Goodman einen entscheidenden Punkt im Pazifismus. Der Pazifismus hat meistens auch heute noch zum Hintergrund die Vorstellung, jedwede aggressiven Impulse kontrollieren und vermeiden zu sollen, da sich aus solchen Impulsen die Neigung zum Krieg akkumuliere. Von Freud und Reich wusste Goodman, was zur gleichen Zeit Franz Werfel in seinem Roman „Der Stern der Ungeborenen“ (siehe Teil 19 dieser Serie) dargestellt hatte: Die völlig befriedete, aggressionsbefreite Gesellschaft ist nur oberflächlich gesehen friedlich. Um diese Befriedung herbeizuführen, bedarf es einer kollektiven Aggression gegen das Individuum, die aber als Aggression gar nicht mehr wahrgenommen werde. Doch diese kollektive Aggression gegen das Individuum hat Auswirkungen. Das Individuum fühlt ein Unbehagen in der Kultur, entwickelt einen Muskelpanzer und will, wenn beides zu eng wird, ausbrechen. Die pazifistische Propaganda, so Goodman, die einerseits behauptet, es sei ein Leichtes, Frieden zu halten, und andererseits die völlig individuelle Aggressionslosigkeit als Einübung in den Frieden anpreist, sei schlimmer als nichts: Sie heizt, psychologisch gesehen, die Kriegslust der Menschen an.

Um Frieden statt Krieg zu führen, bedarf es einer anderen Strategie. Für die Entwicklung einer solchen Strategie griff Goodman auf den amerikanischen Psychologen William James zurück, dessen Theorie zum Krieg ich in Teil 16 dieser Serie vorgestellt habe: James meinte, der Krieg habe neben den Schrecken auch eine moralische positive Seite, nämlich die Entwicklung von Disziplin und Loyalität; um zu einem stabilen Frieden zu gelangen, bedürfte es nicht nur des vernünftigen politischen Ausgleichs zwischen den Staaten (den er für möglich und für in naher Zukunft realisierbar hielt), vielmehr darüber hinaus auch eines „moralischen Äquivalents zum Krieg“, das James in einem militärisch zu organisierenden sozialen Zwangsdienst sah. Goodman griff die Idee des „Äquivalents zum Krieg“ auf, veränderte aber dessen Inhalt. Da dem Krieg laut Goodman keine moralische Qualität eigne, sei nicht ein moralisches, sondern ein praktisches Äquivalent notwendig: Es sei notwendig, ein Äquivalent zu der Funktion des Kriegs, die zum Todestrieb akkumulierten unterdrückten und verdrängten aggressiven Impulse abzuleiten, zu finden.

Leider kam Goodman nicht weiter. Bei der Suche nach diesem praktischen Äquivalent ist er, nach eigenem Bekunden, gescheitert.

Kommentare

Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.