Kulturelle Evolution des Menschen: Linke Mythen: Der edle Wilde

Eine kritische Analyse der Idee des Urkommunismus und der menschlichen Natur

Die Reichen sind reich, weil sie die Armen bestehlen, die gierigen Kapitalisten beuten die arbeitenden Massen aus, Nazis arbeiten an der Übernahme der Macht, um alles noch schlimmer zu machen. Das sind alles Spezialfälle einer Grundidee: Es gibt einen bösen Akteur, der interessiert ist, dem normalen Menschen zu schaden. Und der ist in letzter Instanz „die Gesellschaft“. Diese Geschichte haben Karl Marx und Friedrich Engels zwar nicht erfunden, aber sehr populär gemacht. Engels schrieb 1845 in »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«: „Die Gesellschaft begeht an ihren eigenen Gliedern täglich tausend Morde – sie tötet durch Hunger, durch schlechte Wohnungen, durch Überarbeit, durch Gleichgültigkeit.“ Es geht noch dramatischer: „Der Kapitalismus ist die grausamste Form des Kannibalismus: Er nährt sich vom Fleisch der Armen.“ (Che Guevara fälschlich zugeschrieben, aber gut erfunden.)

Zwar war es die Landflucht aufgrund der Erfolge des Kapitalismus, die zu den elenden Verhältnissen in den Städten des Frühkapitalismus geführt hat, die immer noch weniger schlimm waren als auf dem Land, aber darum soll es hier nicht gehen.

Es soll um ein Problem mit dieser Geschichte gehen. Denn wenn augenscheinlich der Mensch des Menschen Wolf ist, wo ist dann der Ausweg? Hier kommt nun der universelle linke Zaubertrick ins Spiel: Es ist ja gar nicht der Mensch, der böse ist, sondern eben „die Gesellschaft“! Gäbe es die böse Gesellschaft nicht, gäbe es auch keine bösen Menschen. Nur so ist erklärlich, wieso nach der Überwindung des bösen Kapitalismus eine gute Gesellschaft ohne Ausbeutung, Hunger und Elend möglich sei. Der Zaubertrick ist also konstituierend für die Utopie des Kommunismus (wie für jede andere Utopie). Aber eine Utopie ist schwer zu glauben, wie schön wäre es also, man könnte sie beweisen.

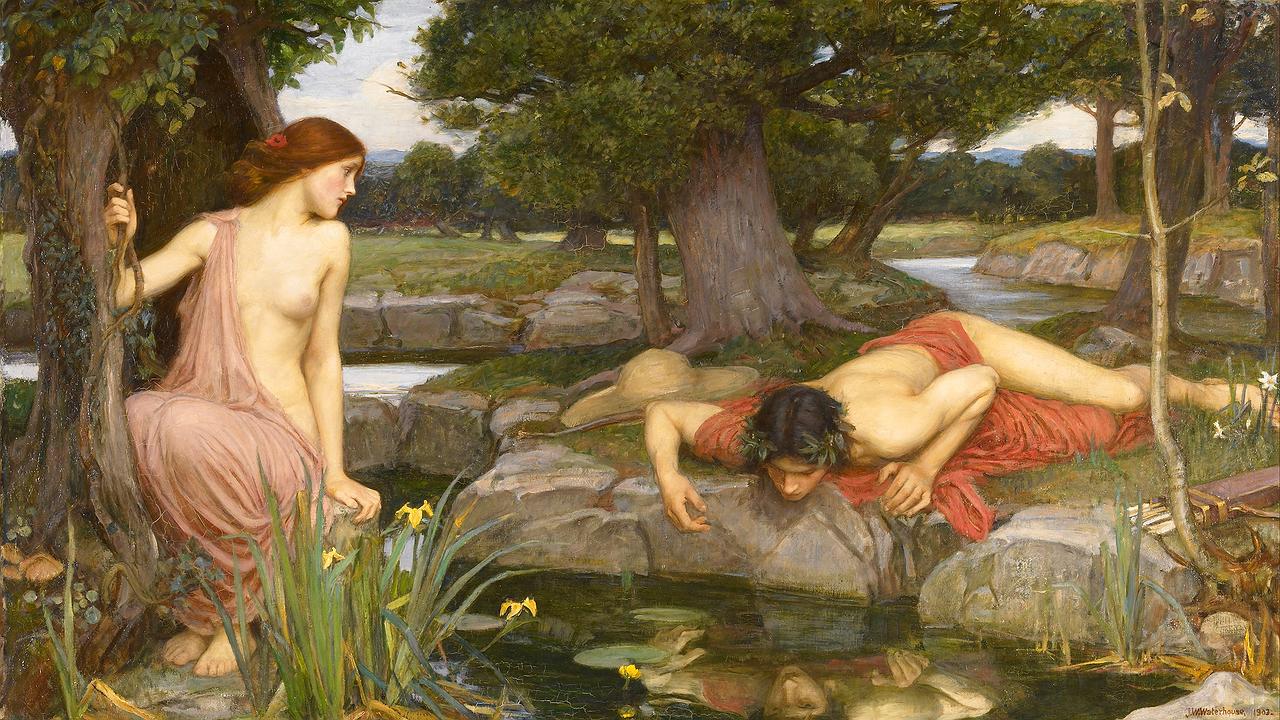

Da traf es sich gut, dass Lewis Henry Morgan, ein Anthropologe und Mitbegründer der Ethnologie, 1847 seine Studien über die Irokesen veröffentlichte und 1877 dann sein Werk „Ancient Society“. Morgan beschrieb eine egalitäre, dezentral und kooperativ organisierte Gemeinschaft mit abwählbaren Häuptlingen ohne willensbrechende Macht. Landwirtschaft, Jagd und Vorratshaltung erfolgten gemeinschaftlich, Beschlüsse erfolgten aus Konsens und nicht aus Zwang. Das schien die empirische Bestätigung der bereits seit dem 16. Jahrhundert existierenden Idee des „edlen Wilden“ (bon sauvage) zu sein, aus der Rousseau Mitte des 18. Jahrhunderts die Idee ableitete, der Mensch sei von Natur aus gut; erst die Gesellschaft mache ihn schlecht. Engels machte daraus dann 1884, mit explizitem Bezug auf Morgan, die Behauptung, die ursprüngliche Existenzform des Menschen sei der „Urkommunismus“ gewesen. (1)

Die Idee hält sich hartnäckig. Erst jüngst veröffentlichten der Kulturanthropologe und bekennende Anarchist David Graeber zusammen mit dem prähistorischen Archäologen David Wengrow eine wirklich beeindruckend umfangreiche Sammlung empirischen Materials zu frühen Gesellschaften. (2) Sie wollen zeigen, dass der Mensch sein Zusammenleben auch ohne Zwangsverhältnisse gestalten kann. Die Betonung liegt auf „gestalten kann“, denn sie lehnen Morgans Vorstellung einer evolutionären Entwicklung von Gesellschaftsformen ab. Sie wiederholen ständig ihr konstruktivistisches Mantra: „Der Mensch schafft sich selbst […] Wir Menschen sind Projekte kollektiver Selbsterschaffung.“

Sie halten diesen Ansatz offenbar für neu, obwohl er das ebenso wenig ist wie die Idee des edlen Wilden. F. A. von Hayek verfolgte den Konstruktivismus ebenfalls auf Rousseau zurück. Aber der Untertitel ihres Buches lautet dennoch: „Eine neue Geschichte der Menschheit“. Da der Mensch der Gestalter seiner Verhältnisse sei, habe er „experimentierend“ sehr viele Lösungen für das Zusammenleben gefunden. Die empirisch vorgefundene Vielfalt von Kulturen wird also nicht mit Anpassung an vorgefundene Umweltbedingungen erklärt, sondern mit menschlichen Entscheidungen.

Die Autoren finden keinen Zwang im Innenverhältnis der untersuchten Gemeinschaften, was in der Tat ein gut bestätigter Befund ist. Allerdings finden sie in den von ihnen untersuchten Gesellschaften viele Hinweise auf Ungleichheit, teilweise auch auf große Ungleichheit, die allerdings nicht zu einer Machtausübung der „Reichen“ gegenüber den „Armen“ führte. Es gab „keinen direkten Weg, Reichtum in Macht über andere umzuwandeln (mit der Folge, dass sich die Besitzverhältnisse kaum auf die persönliche Freiheit auswirkten)“. Das bringt die Autoren zu der bemerkenswerten Erkenntnis: „Erst Anfang des 17. Jahrhunderts drangen unter dem Einfluss der Naturrechtslehre die Begriffe »Gleichheit« und »Ungleichheit« tatsächlich in den allgemeinen Sprachgebrauch ein.“ „»Der Ursprung sozialer Ungleichheit« ist […] ein Problem, das sich den Menschen des Mittelalters nicht erschlossen hätte. Rangfolgen und Hierarchien hätten, so nahm man damals an, von Anfang an bestanden.“

Die Autoren belegen überzeugend, dass sich die Menschen in diesen Gemeinschaften im Hinblick auf individuelle Vielfalt, Intelligenz, Redegewandtheit etc. nicht von heutigen Menschen unterscheiden. Sie sind wie wir, nur ausgesprochen freundlich zueinander und freier, nach Meinung der Autoren, weil sie ihr Zusammenleben eben aktiv selbst bestimmten. Auf eine Erklärung, warum wir heutigen Menschen das offenbar vergessen haben, wartet man allerdings Seite um Seite vergebens. Stattdessen bricht sich auf Seite 545 die wissenschaftliche Redlichkeit endlich Bahn, und die Autoren schreiben über das zuvor ausschließlich als friedlich und klug dargestellte Volk der Wendat, dass es auch Krieg führte: „Wirklich entsetzt waren [die Jesuiten] jedoch nicht so sehr über das Auspeitschen, Brandmarken, Zerschneiden und in einigen Fällen sogar Kochen und Essen des Feindes, sondern darüber, dass fast alle Bewohner eines Dorfes oder einer Stadt der Wendat daran teilnahmen – sogar Frauen und Kinder. Das Opfer wurde oft mehrfach wiederbelebt, nur um neue Qualen zu erdulden, und das Leiden konnte tagelang dauern und war eine ausgesprochene Gemeinschaftsangelegenheit. Die Gewalt scheint auch deshalb als äußerst befremdlich, weil es […] in den Gesellschaften der Wendat tabu war, Kinder zu schlagen, Diebe und Mörder direkt zu bestrafen oder irgendwelche Maßnahmen gegen die Mitglieder des eigenen Volkes zu ergreifen, die den Anschein willkürlicher Autorität erweckten.“

Sie waren tatsächlich wie wir: unfreundlich zu denen, die nicht zu uns gehören. Aber immer noch gibt es keine Erklärung, nur ein kurzer Gedanke, der in den insgesamt 667 Seiten fast untergeht: „Gab es einen Zusammenhang zwischen Krieg nach außen und dem Verlust von Freiheiten im Inneren, der zunächst den Weg für Rangordnungen bereitete und dann zu den Herrschaftssystemen großen Maßstabs führte?“ Aber die Autoren gehen dieser guten Frage dann nicht nach! Was zunächst verblüfft, wird mit etwas Nachdenken klar: Eine Antwort, wie immer sie auch ausfallen möge, bedeutete, die Menschen hätten sich für Unfreiheit und Gewalt in einem „Projekt kollektiver Selbsterschaffung“ frei entschieden. Die Autoren würden ihr zentrales Mantra konterkarieren.

Es bleibt nichts übrig vom edlen Wilden. Der Mensch ist kein „Projekt kollektiver Selbsterschaffung“, sondern ein Produkt seiner biologischen und kulturellen Evolution. Und da die Evolution keine Richtung hat und weder gut noch böse ist, ist auch der Mensch weder edel noch sich selbst ein Wolf.

Quellen:

(1) Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Verlag Marxistische Blätter 1971

(2) Graeber D., Wengrow D., Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit. 3. Auflage, Klett-Cotta 2024, S. 21, S. 68, S. 46, S. 540

Kommentare

Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.